Votre olivier a perdu ses feuilles et vous inquiète ? Découvrez les causes précises et les solutions expertes pour redonner vie à cet arbre méditerranéen emblématique.

Comment identifier la cause de la perte des feuilles d’un olivier ?

Observations visuelles

L’examen visuel minutieux constitue la première étape du diagnostic. Observez attentivement les feuilles restantes : leur couleur révèle des indices cruciaux. Le jaunissement progressif indique souvent un excès d’arrosage ou une carence nutritionnelle, tandis que le brunissement des bordures suggère un stress hydrique ou salin.

Examinez également l’état général de la ramure. Des branches desséchées, une écorce qui se détache ou des bourgeons flétris signalent un déséquilibre physiologique. La défoliation partielle ou totale peut résulter de facteurs environnementaux, pathologiques ou culturaux spécifiques aux oliviers.

Analyse du sol et de l’arrosage

Le drainage du sol représente un facteur déterminant pour la santé racinaire. Un sol gorgé d’eau provoque l’asphyxie racinaire et favorise le développement de champignons pathogènes comme Phytophthora. Testez la perméabilité en creusant un trou de 30 cm : l’eau doit s’évacuer en moins de 24 heures.

Le pH optimal pour les oliviers se situe entre 6,5 et 7,5. Un sol trop acide (pH < 6) limite l'absorption des nutriments essentiels, particulièrement le calcium et le magnésium. Utilisez un pH-mètre électronique pour obtenir des mesures précises et ajustez avec de la chaux agricole si nécessaire.

Recherche de maladies ou d’insectes

La verticilliose, causée par Verticillium dahliae, constitue l’une des maladies les plus redoutables. Elle se manifeste par un flétrissement unilatéral des branches et une décoloration brunâtre du bois. Effectuez une coupe transversale des rameaux atteints pour observer les vaisseaux conducteurs noircis.

Inspectez minutieusement la présence de ravageurs spécifiques : la cochenille noire (Saissetia oleae), les thrips de l’olivier ou la mouche de l’olive. Ces parasites affaiblissent l’arbre par leurs piqûres nutritionnelles et peuvent transmettre des virus. Utilisez une loupe pour détecter les premiers stades d’infestation.

Facteurs climatiques et stress environnemental

Les variations thermiques brutales perturbent le métabolisme de l’olivier. Un gel tardif au printemps ou une canicule prolongée peuvent provoquer une défoliation de protection. Les oliviers supportent jusqu’à -12°C en dormance, mais deviennent vulnérables dès -5°C en période de croissance active.

Le stress salin affecte particulièrement les oliviers cultivés près des côtes ou irrigués avec une eau chargée en sels. La concentration en chlorure de sodium ne doit pas dépasser 4 g/L dans l’eau d’irrigation pour éviter la toxicité foliaire et la chute prématurée des feuilles.

Carences nutritionnelles spécifiques

La carence en azote se manifeste par un jaunissement généralisé des feuilles anciennes, progressant vers les jeunes pousses. L’olivier nécessite 150 à 200 kg d’azote par hectare et par an, répartis en plusieurs apports selon la phénologie.

Le manque de potassium provoque un brunissement marginal des feuilles et une sensibilité accrue au froid. Cette carence, fréquente sur sols sableux, se corrige par l’apport de sulfate de potassium à raison de 2 à 3 kg par arbre adulte.

Remèdes à la perte des feuilles

Traitements contre les maladies fongiques

Pour combattre la verticilliose, appliquez un traitement préventif à base de Trichoderma harzianum, champignon antagoniste naturel. Ce bio-fongicide colonise la rhizosphère et limite le développement des pathogènes telluriques. Dosage recommandé : 10⁸ spores par gramme de substrat.

En cas d’infection déclarée, utilisez des fongicides systémiques à base de propiconazole ou de tébuconazole. Effectuez 2 à 3 traitements espacés de 15 jours, en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Respectez scrupuleusement les délais avant récolte.

Lutte intégrée contre les ravageurs

Contre les cochenilles, privilégiez les huiles blanches paraffiniques appliquées à 1,5% en période hivernale. Ces produits asphyxient les insectes sans impact sur les auxiliaires. Complétez par des lâchers de Metaphycus bartletti, parasitoïde spécifique de la cochenille noire.

Pour éliminer les pucerons, utilisez du savon noir potassique à 2% additionné d’huile essentielle de menthe poivrée. Cette solution naturelle perturbe la respiration des insectes tout en respectant la faune auxiliaire. Renouvelez l’application tous les 7 jours jusqu’à disparition complète.

Correction des déséquilibres nutritionnels

Apportez un engrais complet NPK 12-6-18 enrichi en magnésium et oligo-éléments. La formulation spécifique aux oliviers doit contenir du bore (20 ppm) et du zinc (50 ppm), éléments essentiels à la photosynthèse et à la résistance aux stress.

Effectuez une fertilisation foliaire avec une solution d’urée à 0,5% additionnée de sulfate de magnésium. Cette technique permet une absorption rapide des nutriments et stimule la reprise végétative. Pulvérisez tôt le matin ou en fin de journée pour optimiser l’absorption.

Amélioration des conditions culturales

Installez un système de drainage si le sol retient l’eau. Creusez des tranchées de 60 cm de profondeur remplies de graviers et orientées selon la pente naturelle. Cette technique évite l’asphyxie racinaire, principale cause de dépérissement des oliviers.

Paillez le pied de l’arbre avec des copeaux de bois sur 10 cm d’épaisseur, en maintenant un espace de 30 cm autour du tronc. Ce paillage régule l’humidité, limite les adventices et apporte progressivement de la matière organique au sol.

Techniques de taille thérapeutique

Élagage sanitaire

Procédez à un élagage sanitaire rigoureux en supprimant toutes les parties nécrosées, malades ou affaiblies. Utilisez des outils désinfectés à l’alcool à 70° entre chaque coupe pour éviter la propagation des pathogènes. Appliquez un mastic cicatrisant sur les plaies supérieures à 3 cm de diamètre.

Éliminez les gourmands et rejets qui épuisent inutilement l’arbre. Ces pousses vigoureuses détournent la sève au détriment de la ramure productive. Supprimez-les à leur point d’insertion en évitant de laisser des chicots susceptibles de pourrir.

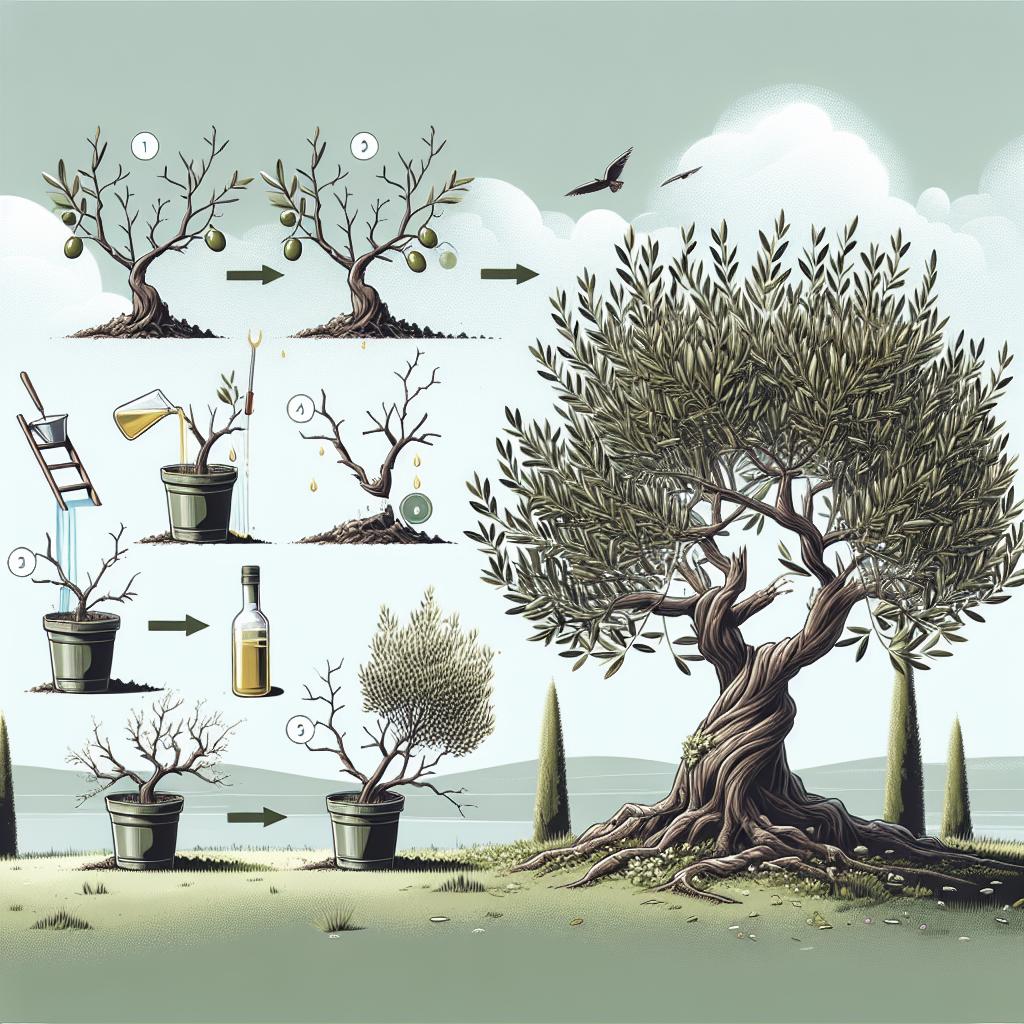

Taille de régénération

Pour les oliviers sévèrement atteints, pratiquez une taille de régénération en raccourcissant les charpentières de 30 à 50%. Cette intervention drastique stimule l’émission de nouveaux rameaux et permet le renouvellement du feuillage. Étalez cette taille sur 2 à 3 ans pour limiter le stress.

Respectez la période optimale de taille : fin février à début mars, après les derniers risques de gel. L’olivier cicatrise mieux par temps sec et les nouvelles pousses bénéficient de la montée de sève printanière.

Conseils pour éviter que votre olivier perde ses feuilles

Gestion optimale de l’irrigation

Adoptez un arrosage raisonné basé sur les besoins réels de l’arbre. Un olivier adulte nécessite 400 à 600 mm d’eau par an, répartis principalement d’avril à septembre. Installez des sondes tensiométriques pour mesurer l’humidité du sol à 30 et 60 cm de profondeur.

Privilégiez l’irrigation goutte-à-goutte avec des goutteurs auto-régulants de 4 L/h. Cette technique économise l’eau, limite les maladies cryptogamiques et permet une fertilisation localisée. Programmez des arrosages courts et fréquents plutôt qu’un apport massif hebdomadaire.

Programme de fertilisation préventive

Établissez un calendrier de fertilisation adapté au cycle végétatif. Apportez l’azote en 3 fractions : 40% en mars, 35% en mai et 25% en juillet. Le phosphore et la potasse s’apportent en automne pour favoriser l’aoûtement et la résistance hivernale.

Effectuez une analyse foliaire annuelle en juillet sur des feuilles de l’année prélevées à mi-hauteur de l’arbre. Cette analyse révèle les déséquilibres nutritionnels avant l’apparition des symptômes visuels et permet d’ajuster la fertilisation.

Protection phytosanitaire intégrée

Installez des pièges à phéromones pour surveiller les populations de ravageurs. Ces dispositifs permettent de détecter précocement les vols d’adultes et d’intervenir au moment optimal. Renouvelez les capsules phéromonales toutes les 6 semaines.

Favorisez la biodiversité fonctionnelle en implantant des bandes fleuries entre les rangs d’oliviers. Ces couverts végétaux abritent les auxiliaires naturels (coccinelles, chrysopes, syrphes) qui régulent naturellement les populations de ravageurs.

Surveillance climatique

Équipez-vous d’une station météorologique connectée pour anticiper les stress climatiques. Surveillez particulièrement l’hygrométrie, les températures minimales et la vitesse du vent. Ces données permettent d’adapter les pratiques culturales aux conditions météorologiques.

Installez des protections hivernales pour les jeunes oliviers ou les variétés sensibles au froid. Utilisez des voiles d’hivernage en polypropylène non-tissé (17 g/m²) qui laissent passer l’air tout en protégeant du gel et du vent desséchant.

Variétés d’oliviers et leur résistance

Cultivars résistants au froid

La variété ‘Aglandau’ supporte des températures jusqu’à -15°C et présente une excellente résistance à la verticilliose. Originaire des Bouches-du-Rhône, elle s’adapte parfaitement aux climats continentaux et produit une huile fruitée de qualité exceptionnelle.

‘Bouteillan’ et ‘Grossane’ offrent également une bonne rusticité hivernale. Ces variétés provençales traditionnelles résistent aux embruns salés et s’accommodent de sols calcaires pauvres. Leur port érigé facilite la mécanisation et limite les risques de cassure par le vent.

Variétés tolérantes à la sécheresse

‘Picual’, cultivar espagnol dominant, présente une remarquable adaptation aux stress hydriques. Ses feuilles coriaces et sa cuticule épaisse limitent les pertes par transpiration. Cette variété maintient sa productivité même avec des précipitations inférieures à 300 mm/an.

‘Koroneiki’, olive grecque de petite taille, développe un système racinaire profond qui exploite efficacement les réserves hydriques du sol. Sa résistance à la salinité en fait un choix privilégié pour les zones côtières méditerranéennes.

Mieux connaître l’olivier

Physiologie et adaptation

L’olivier (Olea europaea) possède des mécanismes d’adaptation uniques aux climats arides. Ses feuilles sclérophylles, recouvertes d’une cuticule cireuse et de poils étoilés sur la face inférieure, réduisent l’évapotranspiration de 40% par rapport aux feuillus caducs.

Le système racinaire de l’olivier s’étend horizontalement sur 6 à 7 mètres et peut descendre jusqu’à 6 mètres de profondeur. Cette architecture racinaire permet d’exploiter un volume de sol considérable et explique la résistance légendaire de cet arbre aux sécheresses prolongées.

Cycle phénologique

La floraison intervient de mai à juin selon les régions, après accumulation de 1200 à 1500 degrés-jours base 10°C. Les inflorescences portent 15 à 30 fleurs hermaphrodites, mais seulement 1 à 3% donnent des fruits par pollinisation anémophile.

La maturation des olives s’étale sur 6 à 8 mois. Le changement de couleur (véraison) débute en octobre et la teneur en huile atteint son maximum en décembre-janvier. Cette longue maturation explique la sensibilité aux stress climatiques automnaux et hivernaux.

Longévité exceptionnelle

Les oliviers peuvent vivre plusieurs millénaires grâce à leur capacité de régénération. Le tronc creux se reconstitue par émission de nouveaux tissus conducteurs, et la souche émet continuellement de nouveaux rejets. Cette plasticité morphologique assure la pérennité de l’arbre malgré les agressions.

La croissance lente de l’olivier (2 à 5 cm de circonférence par an) lui confère une densité de bois élevée et une résistance mécanique exceptionnelle. Cette caractéristique explique pourquoi les oliviers centenaires conservent leur productivité et leur vigueur.

L’olivier dans la culture méditerranéenne

Symbolisme et traditions

L’olivier symbolise la paix, la sagesse et la prospérité depuis l’Antiquité. Dans la mythologie grecque, Athéna offrit l’olivier aux Athéniens, qui le préférèrent au cheval de Poséidon. Cette légende illustre la valeur accordée à cet arbre nourricier dans les civilisations méditerranéennes.

Les rituels religieux intègrent l’olivier dans de nombreuses traditions : rameaux bénis des Rameaux chrétiens, huile sainte des onctions, symbole de résurrection et d’éternité. Cette dimension spirituelle transcende les cultures et unit les peuples méditerranéens autour de valeurs communes.

Patrimoine gastronomique

L’huile d’olive extra-vierge constitue la base du régime méditerranéen, reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles (acides gras mono-insaturés, polyphénols, vitamine E) en font un aliment-santé de référence.

Les olives de table se déclinent en multiples préparations traditionnelles : tapenade provençale, olives cassées de la Vallée des Baux, olives noires de Nyons AOP. Chaque terroir développe ses spécialités, témoignant de la richesse culturelle liée à l’olivier.

Impact économique moderne

La filière oléicole mondiale représente 11 millions d’hectares et produit 3,2 millions de tonnes d’huile d’olive annuellement. L’Union européenne concentre 65% de la production, avec l’Espagne (40%), l’Italie (15%) et la Grèce (10%) comme principaux producteurs.

L’oléotourisme connaît un essor remarquable, générant 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en Europe. Les moulins à huile, domaines oléicoles et musées de l’olivier attirent 15 millions de visiteurs annuels, contribuant au développement rural des régions méditerranéennes.

Innovations technologiques en oléiculture

Agriculture de précision

Les capteurs IoT révolutionnent la gestion des oliveraies. Ces dispositifs connectés mesurent en temps réel l’humidité du sol, la température, l’hygrométrie et la vitesse du vent. Les données collectées alimentent des algorithmes d’aide à la décision pour optimiser l’irrigation et les traitements.

La télédétection par drone permet de cartographier précisément l’état sanitaire des oliviers. Les caméras multispectrales détectent les stress hydriques, les carences nutritionnelles et les foyers de maladies avant l’apparition des symptômes visuels. Cette technologie améliore la réactivité des interventions.

Techniques de récolte modernes

Les vibreurs pneumatiques nouvelle génération réduisent les traumatismes aux arbres tout en améliorant l’efficacité de récolte. Ces machines adaptent automatiquement la fréquence et l’amplitude des vibrations selon le diamètre des branches, préservant l’intégrité de l’arbre.

Les filets de récolte connectés intègrent des capteurs de poids qui quantifient en temps réel la production par arbre. Ces données permettent d’établir des cartes de rendement précises et d’adapter la fertilisation aux besoins spécifiques de chaque zone de l’oliveraie.

Perspectives futures

Adaptation au changement climatique

Le réchauffement climatique modifie la répartition géographique de l’olivier. Les modèles prédictifs indiquent une extension vers le nord (jusqu’au 45e parallèle) et une remontée en altitude (jusqu’à 800 mètres). Cette évolution nécessite une adaptation des pratiques culturales et des variétés.

Les programmes de sélection développent de nouveaux cultivars résistants aux stress abiotiques. L’utilisation de marqueurs moléculaires accélère l’identification des génotypes performants et réduit les cycles de sélection de 15 à 8 ans.

Durabilité environnementale

L’agroécologie s’impose comme modèle d’avenir pour l’oléiculture. L’enherbement contrôlé, les auxiliaires naturels et la réduction des intrants chimiques préservent la biodiversité tout en maintenant la productivité. Ces pratiques répondent aux attentes sociétales et réglementaires.

La certification biologique progresse de 8% annuellement dans le secteur oléicole. Les surfaces certifiées représentent désormais 15% du verger mondial, avec une prime de prix de 30 à 50% qui compense les surcoûts de production et les rendements moindres.

| Diagnostic | Symptômes clés | Solutions expertes | Prévention |

|---|---|---|---|

| Stress hydrique | Feuilles flétries, brunissement marginal | Irrigation goutte-à-goutte, paillage organique | Sondes tensiométriques, programmation automatique |

| Verticilliose | Flétrissement unilatéral, vaisseaux noircis | Trichoderma harzianum, fongicides systémiques | Désinfection outils, variétés résistantes |

| Carences nutritionnelles | Chlorose, déformation foliaire | Fertilisation raisonnée NPK, oligo-éléments | Analyse foliaire annuelle, pH optimal |

| Ravageurs | Décoloration, miellat, déformations | Lutte biologique intégrée, auxiliaires | Pièges phéromones, biodiversité fonctionnelle |

| Gel hivernal | Nécroses brunes, éclatement écorce | Taille sanitaire, protection hivernale | Variétés rustiques, voiles d’hivernage |